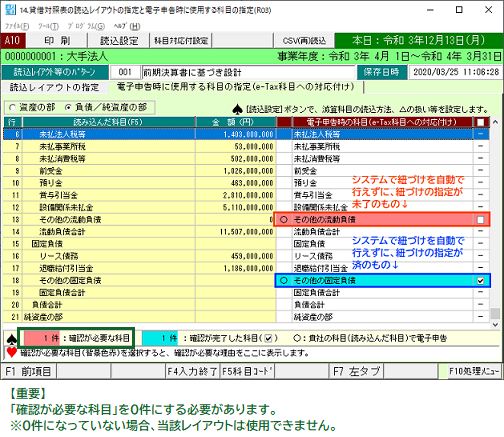

1.システムでは読み込んだ貴社の勘定科目を、以下の手順でe-Tax標準科目に対応づけます。

(1) 読み込んだ貴社の勘定科目名の揺れを排除します。

(例)「又は」と「または」を同一とみなすなど

(2) 上記(1)をe-Tax標準科目と比較します。

※比較は設定により、完全一致または部分一致で比較します。

(3) 複数の候補がある場合は、読み込んだ勘定科目の階層構造(親子関係)等を基にして、

一番可能性が高いe-Tax科目に対応付けたうえで、「確認が必要な科目」(背景が赤色)と

します。

また、該当候補がe-Tax科目に無い場合は、e-Tax科目に対応付けは行わずに、独自科目

(〇印)とし、「確認が必要な科目」(背景が赤色)とします。

※独自科目は、貴社の勘定科目をそのまま電子申告で使用する場合に使用します。

【重要】

「確認が必要な科目」(背景が赤色)がある場合は、以下の2の手順で確認を行い、

「確認が必要な科目」を0件にしてください。

確認を完了(=「確認が必要な科目」が0件)にしないと、当該レイアウトパターン

は「指定中」のままとなり、財務諸表等の読込時に当該レイアウトパターンをご利用

いただけません。

2.e-Tax標準科目へ対応付けできなかった勘定科目(背景が赤色)については、以下の

いずれかの対応を行います。

(1) 確認の結果、システムが自動で対応づけした結果で問題ない場合は、チェックボックス

にチェックを入れます。

(補足)

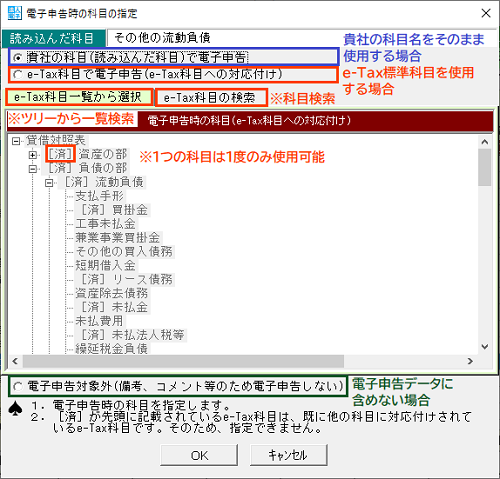

① 該当の勘定科目をダブルクリックして表示される「電子申告時の科目の指定」画面で

[OK]ボタンをクリックした場合も確認完了となり、チェックボックスにチェック

がつきます。

② チェックボックスにチェックを付けた後でも、勘定科目をダブルクリックして表示

される「電子申告時の科目の指定」画面で、対応科目の変更が可能です。

③ 一括チェックも可能です。

一括でチェックをつける場合は、「電子申告時の科目(e-Tax科目への対応付け)」列

のタイトル行のチェックボックスにチェックを付けます。

(2) システムが自動で対応づけした結果を確認・変更する場合は、該当の勘定科目を

ダブルクリックします。

「電子申告時の科目の指定」画面が表示されたら、行いたい内容に応じて、以下の

いずれかの対処を行います。

① 読み込んだ勘定科目をそのまま使用する場合

「貴社の科目(読み込んだ科目)で電子申告」を選択します。

e-Tax標準科目に該当する科目が無い場合や、貴社の勘定科目をそのまま使用する

場合に選択します。

② 別のe-Tax科目に対応付けする場合

「e-Tax科目で電子申告(e-Tax科目への対応付け)」を選択後、「e-Tax科目一覧

から選択」または「e-Tax科目の検索」タブで、対応付けするe-Tax科目を指定します。

「eTax科目の検索」タブでは、e-Tax科目をキーワード検索できます。

(※)[済]が先頭に記載されているe-Tax科目は、既に他の科目に対応付けされている

ため選択できません。

(1つのe-Tax科目に、複数の勘定科目を対応付けすることはできません。)

③ 電子申告しない場合

備考、及びコメント等のために電子申告対象でないものは、「電子申告対象外

(備考、コメント等のため電子申告しない)」を選択します。